【必見!】サッカー中学生が知るべき成長痛の原因とすぐやるべきことは!?

サッカーに熱中している中学生の皆さん

「足の痛み」や「膝の違和感」感じたことありませんか?

それはもしかすると「成長痛」かもしれません。成長痛は、体が急速に成長する中でよく見られる現象ですが、サッカーの激しい動きが原因で痛みが悪化することもあります。

この記事では、その痛みが本当に成長痛なのかどうかと、すぐにやるべき対処法を詳しく解説します!!

この記事でわかること

- 成長痛とは何か、そのメカニズムと起こりやすい年齢・部位

- サッカー中学生に多い「膝」「足首」「ふくらはぎ」の痛みの原因

- 捻挫・骨折・靭帯損傷など“本当のケガ”との見分け方ポイント

- 今すぐやるべき6つの対処法(安静・アイシング・ストレッチほか)

- 病院を受診すべき症状と、家庭で様子を見てもよいケースの判断基準

成長痛が発生した場合、どのように対処すれば良いのか、そして痛みを予防するためにどんなトレーニングやストレッチが効果的なのか、サッカー中学生は絶対に知っておきましょう!

成長痛とは?サッカー選手の必須知識

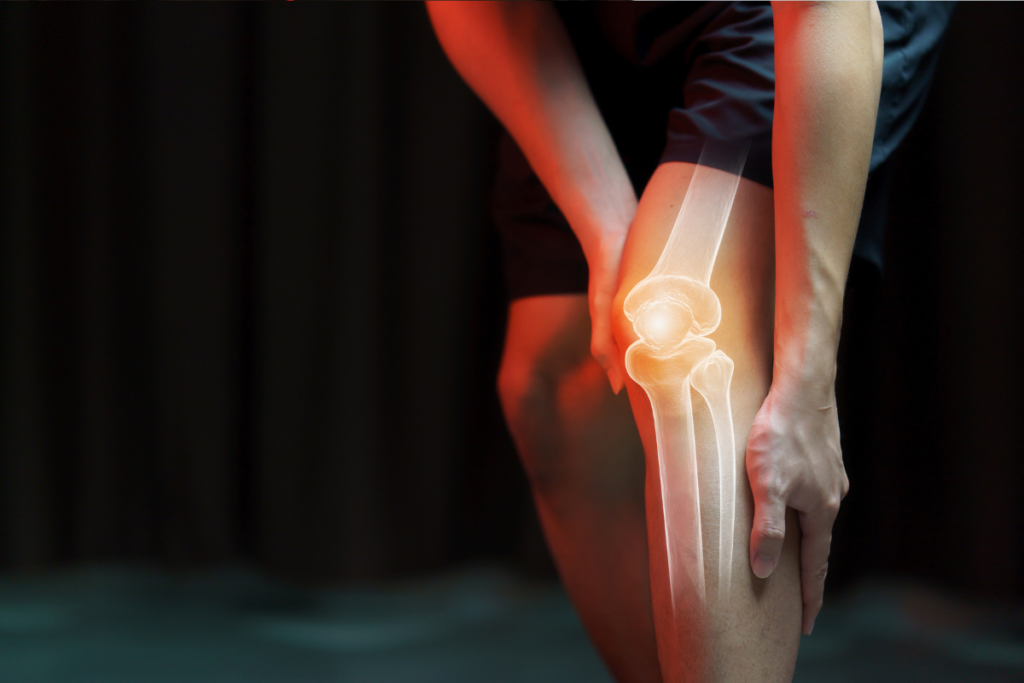

成長痛は、体が急激に成長している時期に起こりやすい、特にサッカーをしている中学生に多く見られる痛みの一種です。

成長痛の原因は、体が大きくなる過程で骨や筋肉、関節にストレスがかかることです。

具体的には、骨が伸びる速度に筋肉や靭帯が追いつかず、その結果、膝や足首に負担がかかって痛みを引き起こします。

痛みは一時的なもので、成長が落ち着くと自然に治まることが多いですが、その期間はサポートが必要です。

成長痛は、だいたい8歳から14歳の間に多く見られます。サッカーのように体を大きく動かすスポーツをしていると、その影響が特に強く現れます。

一番多い痛みの場所

サッカーをしていると、痛みが出やすい場所はいくつかあります。

この痛みは、膝のお皿の周りに炎症が起こることで生じます。サッカーで頻繁に走ったり、ジャンプしたりする動作が、膝に負担をかけてしまうんですね。

次に多いのが「足首」と「ふくらはぎ」です。

サッカーでは素早いターンやダッシュが多いため、足首に痛みが出やすいです。また、走ることでふくらはぎの筋肉が過剰に使われ、痛みを引き起こすこともあります。どれも成長痛が原因となることが多いので、しっかりとケアをしてあげることが大切です。

それでは、他の怪我とはどのように見分けるのでしょうか?

他の病気や怪我との見分け方

成長痛を感じている中学生の皆さん、膝や足首の痛みが続くと不安になることもあるかと思います。

ですが、痛みの原因が本当に成長痛なのか、それとも他の病気や怪我が隠れているのかを見分けることが大切です。

ここでは、成長痛と他の怪我や病気との違いについてご説明いたします。

成長痛の場合

まず成長痛は、特に膝や足首、ふくらはぎなど、サッカーでよく使う部位に感じることが多いです。

この痛みは、運動後に悪化することが多く、動かすと痛みが強くなることが特徴です。

また、痛み自体は長く続くことなく、休養を取ると改善します。

一方で、他の怪我との見分け方にはいくつかのポイントがあります。

捻挫や筋肉の肉離れの場合

捻挫や肉離れでは、痛みが急激に強くなることが多いです。

捻挫や肉離れでは、足を引きずったり、関節を動かすことができなくなったりすることもあります。成長痛では、通常、動かしても痛みの程度が徐々に和らいでいくことが多いです。

骨折やヒビの場合

骨折やヒビがある場合、痛みが非常に強く、動かすことがほぼ不可能なことが多いです。

骨折では、外見的に腫れや青紫色のあざが現れることもあります。成長痛では、腫れやあざが見られることは少なく、痛みが繰り返し現れるのが特徴です。

この場合は直ぐに病院に駆けつけましょう。

腱鞘炎や膝の靭帯損傷の場合

腱鞘炎や靭帯損傷では、成長痛よりも長期的に痛みが続く傾向があります。

また、特定の動きや体重をかけるときに痛みが強くなるため、運動をしていないときや休んでいるときには、痛みがほとんど感じないことが多いです。

成長痛は、安静にしていれば痛みが和らぐことが一般的です。

成長痛の際に絶対すべきこと

1. 安静にする

成長痛は体が急速に成長しているために起こりますが、その際に骨や筋肉、靭帯に負担がかかりやすくなります。

特に運動後に痛みが強くなることが多いため、まずは十分な休養をとることが大切です。痛みがひどいときには、無理に動かず、しばらく安静にして体を休ませましょう。

親御さんがやるべきこと

成長痛の初期対応として最も重要なのは、無理をさせずに体を休ませることです。成長痛は、急激な骨の成長に筋肉や腱が追いつかず、過剰な運動によって痛みが出ることが多いため、運動を続けると症状が悪化する恐れがあります。

2. アイシングを行う

痛みが強い場合、アイシングを行うことで炎症を抑え、痛みを軽減できます。

アイシングは、痛む部分に10〜15分程度、氷を包んだタオルや冷却パッドを当てる方法です。これにより血流が抑制され、痛みが和らぎます。アイシングは運動後や痛みが強くなったときに行うと効果的です。

冷やし方のポイント

- 氷や保冷剤をタオルで包み、10~15分冷やす(直接肌に当てると凍傷のリスクがあるため注意)

- 1時間おきに数回冷やすと効果的

- 痛みが和らぐまで、数回行う

- 冷やしすぎは逆効果なので、適度に行う

3. ストレッチと軽い運動を行う

完全に安静にしすぎると、筋肉が硬くなり、さらに痛みを引き起こすことがあります。

痛みが和らいできたら、無理のない範囲で軽いストレッチや運動を行うことが大切です。特に、膝や足首、ふくらはぎの筋肉を伸ばすストレッチは、筋肉をほぐし、痛みの軽減に繋がります。

ただし、痛みがひどい時には無理に動かさないようにしましょう。

4. サポーターや圧迫バンドを使用する

膝や足首に痛みがある場合、サポーターや圧迫バンドを使うことで、安定感を提供し、痛みを軽減することができます。

特にサッカーの練習や試合中に痛みが強くなる場合は、サポーターを使用して過度な負担を避けると良いでしょう。

5. 温かいお風呂でリラックス

痛みが少し落ち着いてきたら、温かいお風呂で筋肉をリラックスさせることも有効です。

温かいお湯に浸かることで血行が良くなり、筋肉の緊張がほぐれます。リラックスしてお風呂を楽しんでください。

6. 無理をしない

成長痛の原因は、体の成長と運動量のバランスが崩れることです。そのため、痛みを感じているときは、無理に練習や試合に参加しないことが重要です。

結局何よりも、安静にすることが一番です。

痛みを我慢して運動を続けると、症状が悪化することがあります。休息をしっかりと取り、回復を優先することが最も大切です。

病院に行くべき?判断のポイントを解説

成長痛は、成長期特有の一時的な痛みであり、特別な治療を必要としないことがほとんどです。

しかし、痛みの程度や経過によっては、病院での診察が必要なケースもあります。親御さんが見極めるための判断ポイントを以下にまとめました。

✅ 病院に行かずに様子を見てもよいケース

- 痛みが軽度で、運動後や夜間に一時的に現れる

- 休息を取ることで、数日以内に改善傾向が見られる

- 腫れや内出血など、目に見える異常がない

- 体重をかけても大きな違和感がない

こういった場合は、家庭でのケア(安静、アイシング、ストレッチなど)で対応しつつ、2〜3日程度の経過観察を行いましょう。

⚠️ 病院を受診すべきケース

次のような症状が見られる場合は、成長痛ではなく他の障害やケガの可能性があるため、速やかに整形外科などを受診してください。

- 痛みが1週間以上続く、または日に日に強くなっている

- 歩くのが困難、足を引きずるような動作が見られる

- 明らかな腫れや、赤み・熱感がある

- 安静にしていても痛みが改善しない

- 夜中に痛みで目が覚めるほどの強い痛み

- 過去に同じ場所をケガしていた履歴がある

これらは、オスグッド病(膝の成長期障害)やシーバー病(かかとの障害)など、成長期に特有のスポーツ障害である可能性もあります。成長痛とよく似た症状を持つため、専門医の診断で正確な判断を仰ぐことが大切です。

迷ったら相談に行こう

お子さんの「成長痛かどうか」の判断に迷った場合は、無理をせず一度医療機関に相談することをおすすめします。仮に成長痛であったとしても、医師から正しいケア方法や再発予防のアドバイスが受けられるため、親御さんも安心して対応できるようになります。

「もう少し様子を見ていいのか」「これは放っておいてはいけない痛みなのか」と不安に感じたときこそ、早めの受診が安心への第一歩です。

最後に

成長期にある中学生サッカー選手の体は、日々大きく変化しています。

膝や足首の痛み、「なんとなく違和感がある」「休むほどじゃないけど、気になる」それは、成長痛やスポーツ障害のサインかもしれません。

当院では、成長期のスポーツ障害に理解の深いスタッフが、お一人おひとりの身体の状態に合わせて、丁寧で的確なサポートを行っています。

施術だけでなく、セルフケアやストレッチの指導も行い、「今よりもっと動ける身体づくり」をお手伝いしています。

どの病院に行くべきかわからない。

そんなあなたは是非、長原環七通り接骨院にお越しください!!

下の公式LINEから簡単に予約できますので、ぜひご利用ください。