【放置は危険】演奏者が陥る腱鞘炎の原因と対処法をプロの接骨院が徹底解説!

「ちょっと手首が痛いけど、休んでいられない」「指に違和感があるけど、もう少し頑張ろう」

そうやって無理を重ねた結果、楽器を思うように弾けなくなってしまう…。

実はそれ、「腱鞘炎」の初期症状かもしれません。

放っておくと慢性化し、長期の休養が必要になったり、最悪の場合、演奏を断念せざるを得なくなるケースもあります。

本記事では、演奏家が腱鞘炎になりやすい理由や症状の特徴、楽器ごとに痛みが出やすい部位、そして接骨院での治療やケアの方法について詳しく解説します。

腱鞘炎は早期のケアと正しいアプローチで、腱鞘炎は改善・予防が可能です!

演奏による腱鞘炎とは

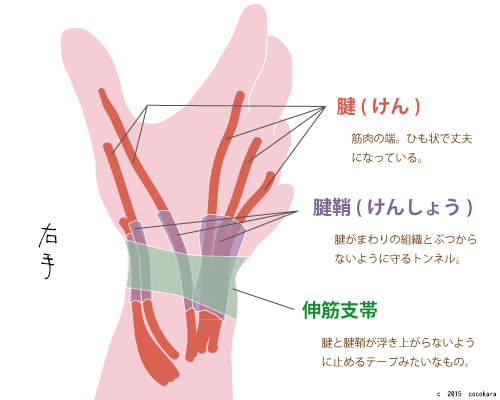

私たちの指や手首は、筋肉→腱(けん)→骨という流れで動いています。

そして、腱が通るトンネルのような構造が腱鞘(けんしょう)です。滑らかに動くように設計されているこの構造も、過剰な動きや繰り返し動作によって摩擦が起き、炎症に引き起こすことがあります。

腱鞘炎とは、指や手首の“使いすぎ”によって生まれる炎症性のトラブルのことをいいます。

演奏者の手はまさに酷使される部位なため、腱鞘炎になる人も多くいるようです。

https://health-more.jp/column/detail/516より引用

症状について

腱鞘炎の症状は進行度によってさまざまです。

進行状況によってどのような痛みや症状がでるか確認してみましょう!

初期状況

指や手首の軽い違和感・疲労感

楽器を弾いた後にズーンと重だるい感覚

局所的な熱感(腫れて熱を持つ)

進行によって起こる症状

指や手首を動かすとズキッとする痛み

関節に引っかかりや音が出る(バネ指)

特定のポジションで指が固まって動かなくなる

このように、最初は「なんとなくおかしいな」と感じる程度の腱鞘炎も、放置すると演奏に大きく支障をきたす症状へと進行してしまいます。

また、症状は特定の指だけに出ることもあれば、手首全体に広がるケースもあります。特にピアノ・ギター・バイオリンなど、指の動きが複雑な楽器を演奏する方に多く見られます。

放っておくとどうなる?

最初は「ちょっとした痛み」で済んでいたとしても、無理を続けると炎症が悪化し、慢性化してしまう恐れがあります。最悪の場合、数か月単位で演奏を中断しなければならないこともあるため、早めの対処がとても大切です。

このように、腱鞘炎は演奏者にとって見逃せない身体のサインになります。

次は、演奏者がこのような症状がでるのか見ていきましょう!

なぜ楽器演奏で腱鞘炎原因3選

腱鞘炎は誰にでも起こりうる症状ですが、特に楽器を演奏する人がそのリスクが非常に高いといわれています。その理由は、演奏家の手や指が日常的に過度な負荷にさらされやすい状況にあるからです。

演奏者が腱鞘炎になりやすい理由

①速くて細かい動作の繰り返し

スケール練習、トリルなど、正確さとスピードが求められる動きは、腱と腱鞘の間に強い摩擦を生みやすく、これが炎症の原因となります。

②無理なフォームや力の入りすぎた奏法

例えば、鍵盤を強く叩きすぎたり、弦を指先の力だけで押さえたり、手首が浮いたままの不安定な姿勢を続けるなど、身体にとって自然ではない動きを繰り返すと、腱への負担はどんどん蓄積されていきます。

③休息の少なさ

最も見落とされがちなのが「休息の少なさ」です。

コンクールや本番が近づくと、どうしても「もっと練習しなければ」と無理をしてしまいがちです。しかし、回復の時間を与えずに使い続けることで、軽い違和感だったものが、やがて本格的な痛みや腱鞘炎へと進行してしまうのです。

このように、「繊細で過酷な手の使い方」を日常的にしているため、腱鞘炎を引き起こしやすい環境に置かれていると言えます。だからこそ、少しでも違和感を感じたときに早めのケアと見直しが重要になります。

楽器ごとの症状が出やすい場所

腱鞘炎は「指や手首を使いすぎた結果」として起きる炎症ですが、楽器の種類によってその負担のかかり方やリスクの高い部位には違いがあります。それぞれの演奏スタイルや手の使い方に応じて、注意すべき箇所を知っておくことが、予防や早期対応にとても役立ちます!

ピアニスト:親指〜手首

ピアニストは、鍵盤の上を指が細かく動かす必要があり、特に親指と手首を頻繁に使います。

スケールやアルペジオの練習中に親指をくぐらせる動作や、オクターブの連打などで、手首が大きく回旋することもあります。

ギタリスト:指先・手のひらの腱

ギターは左手で弦を押さえ、右手で弦を弾くという両手の協調動作が求められます。

特にコードを押さえる際、指先に強い圧力がかかり続けたり、細かいピッキング動作を長時間繰り返したりすることにより、指や手のひらに負荷が集中します。

バイオリニスト:手首の外側や肘に近い部分

バイオリンは、左手の手首はひねった状態で固定されることが多く、外側の腱に持続的な負担がかかります。

また、ポジション移動や速いパッセージを連続して演奏すると、肘の周囲の筋腱にもストレスが蓄積されやすくなります。

管楽器奏者:指の腱や手首の屈筋群

管楽器の演奏では、キー操作のために同じ形で指を固定したり、小さな動作を高速で繰り返すことが多いです。

また、長時間楽器を構えたままの姿勢でいると、手首の屈筋(手首を曲げる筋肉)にも疲労がたまり、炎症につながることがあります。

演奏家にとって腱鞘炎は、もはや「特殊なケガ」ではなく、日々の中でいつ起きてもおかしくない“職業病”とも言える存在。だからこそ、予防と早期ケアの重要性を知り、痛みのない演奏を続けていくための意識が求められます。

接骨院でできる腱鞘炎の治療とは

腱鞘炎の治療では、「いま痛みがどの段階にあるのか」を見極めることがとても重要です。

初期の炎症期

炎症を抑えることが最優先です。アイシングや電気治療を用いて、腫れや痛みを鎮めながら、手首や指をなるべく動かさずに安静に保つ処置を行います。

場合によってはサポーターなどで固定し、炎症を悪化させないよう注意深く対応します。

慢性的な痛み・再発を繰り返す場合は

炎症が落ち着いたあとも違和感や痛みが続く場合には、筋肉や腱にたまった負担そのものを解消する必要があります。

手技療法(マッサージや指圧)で筋肉の緊張をゆるめたり、腕全体の動きや体のバランスを見ながら、姿勢や使い方のクセを整える施術が行われます。

また、日常の練習に活かせるセルフケアや演奏フォームのアドバイスをもらえることも、接骨院ならではのサポートです。

楽器・演奏スタイルに合わせた個別対応も

演奏家にとっての「痛みの原因」は一人ひとり異なります。

ピアノとバイオリンでは使う筋肉が違いますし、練習量や姿勢、生活習慣のクセなども関係します。

そのため、楽器や奏法に応じたきめ細やかな対応をしてくれる接骨院を選ぶことで、より効果的な改善が期待できます。

「腱鞘炎=使いすぎ」と一括りにせず、身体全体のバランスや演奏習慣をふまえたアプローチができるのが、接骨院の大きな強み。本気で音楽に向き合いたいからこそ、痛みと上手に向き合いながら、長く続けられる身体づくりをしていくことが大切です。

我慢しないことが、上達にもつながる

「痛いけど我慢して弾いてしまう」

──その気持ちはわかります。でも、本当の意味で良い演奏を続けるためには、身体の声に耳を傾けることも実力のうちです。

腱鞘炎は、早期のケアによって改善する可能性が十分にあります。

大切なのは、「我慢せずに相談する」こと。そして、音楽と長く付き合っていくための身体づくりを意識することです。

まとめ

1.腱鞘炎は演奏家にとって“職業病”の一つ

繊細な動きを長時間繰り返すことで、手や指の腱に負担がかかりやすくなります。

2.楽器ごとに負担のかかる部位は異なる

ピアニスト・ギタリスト・バイオリニスト・管楽器奏者など、それぞれに特徴的な痛みの出やすい部位があります。

3.初期の痛みは炎症のサイン、早めの対応が重要

アイシングや固定などで炎症を抑えることが、悪化や慢性化を防ぐ鍵になります。

4.慢性化した腱鞘炎には、根本的な原因へのアプローチを

姿勢改善や演奏フォームの見直し、筋肉の緊張をほぐす手技療法が効果的です。

「痛くて弾けない」を卒業して、もっと自由に、もっと楽しく演奏できる毎日へ。

接骨院を、あなたの音楽人生のサポーターにしてみませんか?

当院へ是非お越し下さい

最後に、長原環七通り接骨院では皆さまの健康をサポートするため、肩こり、骨盤矯正、腰痛などに関する相談や治療を行っています。

身体の不調でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!

今回の記事はこれで以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

下記に関連記事を掲載していますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。