チンニングで肩を痛めてしまったあなたへ!原因と対処法について徹底解説!

「チンニングをしたら肩がズキッと痛んだ」

「次の日、肩を動かすと違和感が残る」

そんな経験をした方はいらっしゃいませんか?

懸垂(チンニング)は背中を鍛える代表的な種目の1つですが、実は肩を痛めやすいトレーニングでもあります。

特に、フォームが崩れたまま回数を重ねたり、筋力バランスが悪い状態で無理に引き上げたりすると、肩関節のインピンジメント(挟み込み)を起こしやすくなります。

私の周りでも「チンニングで肩を痛めた」という話しが多く見られ、トレーニーの間で共通の悩みとなっています。

それだけ、正しい知識とフォームを知らずにトレーニングしている人が多いのです。

この記事では、

そんなあなたの肩の痛みを根本から改善するために、

・チンニングで肩を痛めてしまう主な原因

・痛めた直後に取るべき正しい対処法

・再発を防ぐためのフォーム改善ポイント

この3つについて分かりやすく解説していきます!

「早く治してまたトレーニングしたい」

「同じ痛みを繰り返したくない」

そう思っている方は、この記事を読むことで肩を守りながら効率よく背中を鍛える方法がわかりますよ!

ぜひ最後までご覧ください!

チンニングで肩を痛めてしまう主な原因

まず初めに、「チンニングで肩を痛めてしまう主な原因」について解説します!

チンニング(懸垂)は、広背筋を中心に上半身全体を鍛えられる優秀な種目ですが、同時に肩関節に大きな負担がかかる動作でもあります。

ここでは、特に多い3つの原因をピックアップして解説します!

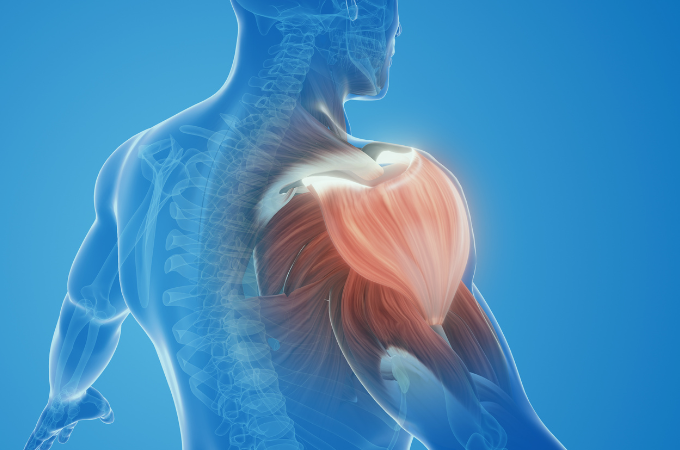

フォームの崩れによるインピンジメント症候群

最も多いのが「フォームの崩れ」による肩の挟み込み(インピンジメント)です。

チンニングでは、腕を上げて体を引き上げる際に、肩甲骨が正しく動かないと、上腕骨の先端が肩峰(けんぽう)にぶつかり、腱板(けんばん)や滑液包が挟まれて炎症を起こします。

特に、

・肩をすくめながら引き上げている

・肘を体の真横よりも後ろに引いている

・顎を上げすぎて背中が反っている

といったフォームになっている人は要注意です。

私自身も筋トレ初期にこのフォームでトレーニングをしてしまい、肩の前側に痛みが残りました。

「肩甲骨から引く意識」がないまま腕だけでチンニングをしていると、痛めるリスクが格段に上がります。

可動域の取りすぎ・肘の位置のミス

「しっかりストレッチを効かせたい」と思って、腕を伸ばしきってぶら下がる状態から始めていませんか?

実はこれも危険です。

チンニングで完全に腕を伸ばしてしまうと、肩の安定性を保つ筋肉(ローテーターカフ)が伸ばされすぎ、関節が不安定になります。

その状態から勢いよく引き上げると、肩関節前方の組織に大きなストレスがかかり、炎症や筋膜損傷につながることがあります。

また、肘の位置にも注意が必要です。

肘が体の前に出すぎたり、横に広がりすぎると、広背筋よりも上腕二頭筋や三角筋前部に負担が偏り、結果的に肩を痛める原因となります。

広背筋ばかりを意識して肩の安定筋を使えていない

チンニングは「背中を鍛えるトレーニング」ですが、実際には肩甲骨を安定させる【筋肉群(肩甲下筋・小円筋・棘下筋など)】がしっかり働いていないと安全に動作できません。

トレーニーの多くが広背筋の収縮ばかり意識しすぎて、これらの安定筋をおろそかにしています。

その結果、肩関節が不安定なまま動いてしまい、痛みを引き起こすのです。

チンニング前に「肩甲骨を寄せる・下げる」動きを数回行うだけでも、安定筋が目覚めて安全性が高まります。

痛めた直後に取るべき正しい対処法

次に、「痛めた直後に取るべき正しい対処法」についてお話ししていきます!

結論、肩を痛めてしまったら、まず大切なのは「トレーニングを中断し、悪化させないこと」です。

トレーニーにありがちなのが、「少し痛いけど動かせるから大丈夫」と我慢して続けてしまうこと。

しかしこれが一番危険です。

軽度の炎症が、放置することで腱板損傷などの重症化に繋がるケースも少なくありません。

ここでは、痛めてしまった時に取るべき正しいステップを紹介します。

⒈RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)

痛みを感じた直後は、筋肉や腱に炎症が起きている可能性が高いです。

そのため、まず最初はRICE処置(ライス処置)で炎症を抑えることが最優先となります。

⒈ Rest(安静):

痛みが出た種目や動作をすぐに中止し、肩を動かさないようにします。

⒉ Ice(冷却):

患部を冷たいタオルやアイスパックで冷やしましょう。

20分を目安に、1〜2時間おきに数回繰り返すと効果的です。

⒊ Compression(圧迫):

軽く包帯やサポーターで固定しておくと、腫れの拡大を防げます。

⒋ Elevation(挙上):

横になった際、少し高めに肩を保つよう意識します。

冷却は48〜72時間以内がポイントです!

それ以降は冷やすよりも温めて血流を促すフェーズへ移行していきましょう。

⒉軽めのリハビリ種目

炎症が治まり、日常生活で痛みを感じなくなったら、いきなりチンニングに戻るのではなく、リハビリ段階を踏むことが重要です。

おすすめの軽めの種目は以下の通りです。

・ インターナル/エクスターナルローテーション

→ チューブを使い、肩の内旋・外旋をゆっくり行う。

ローテーターカフを強化する基本動作です。

・ スキャプラプルアップ(肩甲骨懸垂)

→ 腕をほとんど曲げず、肩甲骨の上下運動だけで体を少し引き上げる。

肩甲骨の安定筋を再教育できます。

・ サイドレイズ(軽負荷で)

→ 三角筋中部をゆっくり刺激して、肩の可動域を取り戻す。

目安は、痛みが完全に消えてから1〜2週間ほど軽めのトレーニングを継続すること。

焦って負荷を戻すと再発するケースが多いので、段階的に強度を上げましょう。

病院に行くべき症状のサイン

次のような症状が出ている場合は、自己判断せず必ず整形外科を受診しましょう。

・安静にしていてもズキズキ痛む

・腕が水平以上に上がらない

・夜中に肩がうずいて眠れない

・チンニング中に「ブチッ」と音がした

・数日経っても痛み・腫れが引かない

これらは腱板損傷や滑液包炎、関節唇損傷などの可能性もあります。

私自身も以前、右肩を痛めた際に「そのうち治るだろう」と放置した結果、数ヶ月トレーニングを中断することになりました。

無理をせず、“早めの受診が結果的に早い復帰への近道”です。

再発を防ぐためのフォーム改善ポイント

次に、「再発を防ぐためのフォーム改善ポイント」についてお話ししていきます!

肩を痛めてしまった人の多くは、「フォームの癖」や「準備不足」が原因で同じ痛みを繰り返しています。

せっかく治っても、再発しては意味がありません。

ここでは、痛みを防ぎながら安全にチンニングを続けるための具体的な改善ポイントを解説します。

肩甲骨を意識した「引く」フォームをマスターする

チンニングでは、腕で体を持ち上げるのではなく、肩甲骨を下げて引く意識が何よりも大切です。

背中の筋肉を使う感覚がつかめると、肩関節への負担が一気に減ります。

フォーム改善のコツは次の3ステップです。

⒈ スタートポジションで肩甲骨を軽く下げる

肩をすくめないように意識し、耳と肩の距離を保つ。

⒉ 体を引き上げるときは肘を体の前ではなく、斜め後ろに引く

広背筋にしっかり負荷を乗せる意識を持ちましょう。

⒊ トップで顎をバーにつけすぎない

過度に反ると肩関節が前方へズレ、再び痛みの原因になります。

この「肩甲骨主導の動き」をマスターするだけで、肩のトラブルの大半は防げます。

まずは鏡の前や動画でフォームを確認しながら練習してみてください。

チンニング前後のウォームアップとストレッチ

意外と軽視されがちですが、ウォームアップ不足も肩の故障原因の一つです。

特に上半身のトレーニングは、関節や腱をしっかり温めてから行うことが重要です。

おすすめのウォームアップは以下の通りです。

・ バンドプルアパート(ゴムチューブで背中を寄せる動作)

→ 肩甲骨周りとローテーターカフの活性化に最適。

・ アームサークル(肩回し)

→ 血流を促進し、可動域を広げる。

・ 軽いラットプルダウンやスキャプラプルアップ

→ チンニングの動きを軽負荷で確認し、神経系を整える。

トレーニング後はストレッチとアイシングで肩をケアしましょう。

特に「大胸筋」と「三角筋前部」を中心に伸ばすことで、肩の前側の詰まり感が軽減します。

広背筋・三角筋・ローテーターカフのバランスを整える

肩の安定性を高めるには、広背筋だけでなく、肩周りの小さな筋肉群も鍛えることが大切です。

チンニングは背中の大筋群ばかりに負荷がかかるため、バランスを崩しやすいのです。

具体的には、以下の種目を補助トレーニングとして取り入れましょう。

・ フェイスプル(ゴムチューブまたはケーブル)

→ 肩甲骨の安定性を高め、姿勢改善にも効果的。

・ エクスターナルローテーション(外旋運動)

→ ローテーターカフを強化し、肩の「支え」を作る。

・ リアレイズ(軽負荷でOK)

→ 三角筋後部を使えるようにすることで、肩の動作バランスを整える。

このように、チンニング以外の補助種目を加えることで、肩の安定性と可動域の柔軟性を両立できます。

結果的にフォームが安定し、再発を防げるようになります。

私自身も以前、肩を痛めてチンニングが怖くなった時期がありましたが、

「肩甲骨から引く意識」と「ローテーターカフの強化」を徹底してからは、

再発せずにトレーニングを継続できています。

“痛めないフォーム”を身につけることこそ、長く成長を続ける最短ルートです。

まとめ|チンニングで肩を痛めないための3つの鉄則

みなさん、いかがだったでしょうか?

チンニングは、正しいフォームで行えば背中を最も効率よく鍛えられる種目です。

しかし、少しでもフォームが崩れると、肩関節に大きなストレスがかかり、痛みや炎症を引き起こします。

肩を痛めないためにも、今回の記事でお伝えしたポイントを改めて整理しましょう!

⒈ 肩をすくめず、肩甲骨から引く意識を持つこと

→ 肩関節を守りながら広背筋をしっかり使えるようになります。

⒉ 痛みを感じたらすぐにRICE処置を行い、無理をしないこと

→ 初期対応の速さが回復期間を大きく左右します。

⒊ ローテーターカフを強化し、安定した肩を作ること

→ 再発防止の最も確実な方法です。

肩を痛めてしまうと、日常生活にも影響が出ることがあります。

でも、原因と正しい対処法を理解すれば、再び安全にチンニングを続けることができます。

もし、フォームの癖を自分で判断できない場合は、専門トレーナーにチェックしてもらうのもおすすめです。

正しいフォームを身につけることで、チンニングは“痛める種目”から“成長を実感できる種目”に変わります。

焦らず、一歩ずつ改善とトレーニングを重ねていきましょう!

今回の記事はこれで以上となります。

最後まで閲覧いただきありがとうございました!

下記に参考記事を記載していますので、ぜひこちらもご覧ください!

当院へ是非お越し下さい

最後に、長原環七通り接骨院では皆さまの健康をサポートするため、ヘルニア、骨盤矯正、腰痛などに関する相談や治療を行っています。

身体の不調でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください!